Mathilde Larrère, Maîtresse de conférence en histoire contemporaine

Historienne des révolutions et de la citoyenneté, Mathilde Larrère est devenue une twittos célèbre et médiatisée qui égratigne Valls quand il révise l’histoire de Marianne, et se moque de Sarkozy quand il prétend que nos ancêtres sont les gaulois. Elle nous accorde une longue interview sur la place des femmes dans la Révolution, jusqu’au 19e siècle !

Y a-t-il une histoire des femmes, une histoire particulière ?

Oui, il y en a une, mais elle est tapie dans l’ombre. L’Histoire produite et enseignée a longtemps été une histoire d’hommes, à partir de sources écrites par des hommes qui faisaient le récit de l’histoire des hommes. Ainsi, écrit-on encore dans des manuels que le suffrage universel avait été accordé en France en 1848, passant complètement sous silence le fait que la moitié du peuple en était exclu et le sera jusqu’en 1944 ! Comme le dit Michelle Perrot « Il faut sortir les femmes de l’ombre du théâtre de l’histoire. » Aujourd’hui encore, on parle de grands hommes, d’homme providentiel, d’homme d’état, d’hommes politiques, du troisième homme d’une élection, et on évoque des foules où l’on ne voit que les hommes, les ouvriers, nos frères, etc.

Il faudra attendre le début des années 70 pour que trois historiennes lancent un séminaire de master intitulé « les femmes ont-elles une histoire ? » à l’université Paris 7. Dix ans plus tard, un colloque rassemblera à Saint-Maximin des historiens et surtout des historiennes sous le titre « Une histoire des femmes est-elle possible ? ». Au début des années 90, paraitront les cinq tomes de l’Histoire des femmes sous la direction de Georges Duby et de Michelle Perrot. Enfin, en 1998, un nouveau colloque aura lieu à Rouen, intitulé « Une histoire sans les femmes est-elle possible ? »

Ces trois interrogations, faussement naïves, illustrent la progression de ce questionnement sur deux décennies où des groupes de chercheuses ont créé les premières revues d’histoire des femmes et des rencontres internationales, travaux qui ont déteint sur d’autres disciplines, les sciences humaines, la sociologie, l’ethnologie ou encore l’anthropologie. Dans cette effervescence, combien de thèses, de maitrises, d’articles passionnants !

Pourquoi a-t-il fallut attendre les années 70 ?

Ces années ont vu l’émergence du MLF, mouvement de libération des femmes né symboliquement à l’été 1971 lors du dépôt d’une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, sur laquelle était marqué « il y a plus inconnu que le soldat inconnu : sa femme ». Ce besoin de visibilité touchait alors tous les domaines (scientifique, politique, syndical, médiatique) dans la dynamique de mai 68 qui donnait la parole aux dominés, aux exclus, aux sans voix, aux invisibles, aux pauvres, aux immigrés, aux indiens pour les USA et aux femmes, en publiant leurs textes et en les invitant à la radio ou à la télé afin de contrebalancer le récit dominant produit par des hommes blancs de nationalité française. Les américaines en profiteront pour créer ce jeu de mot, Herstory à la place de History.

L’invisibilité des femmes dans la discipline historique correspond aussi à une invisibilité des femmes dans l’université. Jusque dans les années 60, tous les professeurs à l’université étaient des hommes. Les femmes n’avaient que des postes d’assistantes, faisaient des recherches et des productions qui n’étaient jamais publiées ou qui ne leur ouvraient pas les portes de l’institution. Combien d’historiens n’auraient pu réaliser leurs travaux si leurs manuscrits n’avaient pas été relus et tapés par leurs femmes ou leurs assistantes qui souvent allaient aussi faire le travail de relevé en archives, sans nulle reconnaissance sinon une obscure dédicace au début de l’ouvrage, « à Julie ».

Au début des années 70, quatre professeures d’université féministes, Michelle Perrot, Annie Kriegel, Madeleine Rébérioux et Rolande Trempé, se pencheront sur deux types d’histoire, celle des ouvriers et celle des femmes pour dénoncer la domination masculine. Deux tendances se dégageaient alors, une première présentant les femmes en victimes, une histoire des malheurs et de l’exclusion ; et une seconde qui scrutait les combats des héroïnes et des rebelles. Plus tard, il ne s’agira plus seulement de dénoncer, mais aussi d’étudier ce qui relève des relations sociales, culturelles et politiques entre hommes et femmes, de la place et du rôle de chacun-e dans la société, dépassant ainsi ce diptyque victime / héroïne. C’est ce qu’on a appelé, dans les pays anglo-saxons, les « gender studies ».

Le mot « genre » provient de travaux de psychanalyse anglo-saxonne étudiant chez des patient-es hommes qui se sentaient femmes, et l’inverse, la diffraction entre sexe biologique et identité sexuelle. Démonstration était faite qu’il y avait bien des données biologiques et aussi des données culturelles pour constituer les identités de genre. De ce concept découlèrent de nombreuses études tentant d’identifier les comportement qui relevaient de la nature, du biologique, du sexe, et ceux qui relevaient de la culture, de la construction sociale, du genre. Bref, le genre, c’est le sexe social, l’étude de la place des sexes dans les sociétés, qui est variable dans le temps et dans l’espace. Le genre a donc une histoire, contrairement au sexe qui n’évolue pas à priori.

Hélas, la France se comporte vraiment comme le Musée de l’altérité femmes-hommes, de la galanterie, des sexes biologiques surjoués dans leurs codes vestimentaires et comportementaux, et oppose une vraie résistance idéologique au concept de genre, considérant comme hérétique de nier cette prédominance du déterminisme biologique. Quand les directives du Ministre de l’éducation nationale ont tenté de montrer que les filles et les garçons n’étaient pas éduqués de la même façon et que cela impactait leurs devenirs, des associations conservatrices ont hurlé à la « théorie du genre » (apologie de l’homosexualité, négation des différences sexuelles et de la complémentarité femmes-hommes). Même le Pape s’en mêle aujourd’hui, conscient de l’importance de ces vieux mythes pour maintenir l’institution du mariage et l’obligation de procréer. Il faudra attendre 2003 pour lire, en France, le premier livre d’histoire qui, dans son titre, nomme le terme, « Le genre face aux mutations, masculin et féminin du moyen-âge à nos jours ».

Pourtant, nous vivons dans le pays de la Révolution française. N’a-t-elle par théorisé pour la combattre la domination patriarcale ?

Écartons d’abord l’idée d’une lente amélioration de la condition des femmes dans le temps. La place des femmes au 18e siècle était, par exemple, bien moins enviable qu’elle avait pu l’être à l’époque médiévale ou jusqu’à la renaissance, et les fameuses Lumières n’auront pas autant éclairé leur vie qu’on voudrait le penser. Notons aussi que la situation d’une bourgeoise, sans source de revenus propres, cantonnée aux tâches liées à la maternité et à la gestion du foyer, pouvait être pire que celle d’une ouvrière au sein de la famille. Des études montrent aussi que l’égalité est plus assurée au sein d’un couple d’enseignants dans le secondaire qu’au sein d’un couple enseignant à l’Université. Les logiques de classes ou la notion de « camp progressiste éclairé » sont parfois contrariées quand on se penche sur les rapports de domination hommes-femmes.

À la veille de la Révolution Française, au 18e siècle, « La femme est la femelle de l’homme » pouvait-on lire dans l’Encyclopédie de 1751. Évidemment, nulle part n’était écrit ou même pensé que l’homme était le mâle de la femme. Elle était regardée comme un être physiquement et moralement inférieur, tandis que l’homme était considéré comme un être de raison, un être moral, un animal politique à éduquer.

Cela s’explique par plusieurs facteurs. La religion d’abord. La bible rapporte que la femme a été créée à partir de la côte de l’homme, et qu’Ève était responsable du péché originel. La femme n’est donc pas seulement, aux yeux des chrétiens, une créature inférieure et incomplète, c’est aussi une tentatrice et c’est pour la punir que « Dieu dit à la femme : J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » (Genèse 3). L’image de la vierge Marie, femme exceptionnelle et pure, servira surtout à valoriser la vertu et la maternité. Dans l’église catholique, les femmes ne peuvent pas être ordonnées prêtres ni dire la messe ou donner les sacrements, mais peuvent en revanche rentrer dans les ordres et prononcer leurs vœux. Certaines religieuses ont même pu avoir d’importantes entreprises de lecture et d’écriture au moyen-âge, mais ce n’était plus trop le cas au 18e siècle.

Il y avait aussi les préjugés des anatomistes, médecins du 16 et 17e siècle qui iront chercher dans la nature de quoi justifier l’inégalité sociale entre hommes et femmes, de même qu’on voulait justifier la supériorité de la noblesse pour une raison biologique, le sang bleu. Les règles et les grossesses feraient des femmes, selon eux, d’éternelle malades et des êtres assez dégoutants. Le sexe féminin serait une simple introversion du sexe masculin. Les planches anatomiques présentaient un homme fort, musclé, grand, et une femme faible et petite. La découverte de l’utérus tendra à la réduire à son organe reproducteur, à un être émotif, dominé par son corps, incapable de se concentrer et d’avoir une capacité d’abstraction. Bref, la femme est du coté de la nature, l’homme de la culture. L’homme crée, la femme procrée, ce qui l’exclue des sciences ou de la création artistique. Pourtant, certaines femmes artistes, lettrées, savantes ou mécènes avaient été reconnues pendant la renaissance, mais aux 17e et 18e siècles, on n’enseignera plus aux filles que le catéchisme, les travaux d’aiguilles et quelques arts d’agrément pour les plus riches comme la musique ou le dessin. Sous alphabétisées, menacées par les conditions d’accouchement, nombreuses sont celles qui décèdent en couche ou qui seront usées et anémiées par les grossesse à répétition. L’espérance de vie des femmes était alors bien inférieure à celle des hommes !

Politiquement, la loi salique était une exception française. Dans les autres monarchies européennes, en Angleterre ou en Autriche, si l’ainée royale est une fille, elle devenait reine. Que nenni en France. Pourtant, jusqu’à la Renaissance, la résistance aristocratique à la puissance monarchique avait permis aux femmes des grandes maisons nobles de jouer un rôle politique important jusqu’à ce que Louis XIV impose la monarchie à l’aristocratie en domestiquant les nobles dans la Cour à Versailles, rétrécissant considérablement le champ d’action politique des femmes. Avant cet absolutisme, les reines étaient sacrées et pouvaient en l’absence des rois exercer des régences, comme Catherine de Médicis. Elles seront désormais réduites à un rôle de reproductrice et de représentation, des potiches, des « Premières dames ». Quand Louis XIV mourra en laissant un dauphin mineur, ce n’est pas la reine mère qui assure la régence mais l’oncle du futur roi. Seules auront un peu de pouvoir les favorites, Pompadour ou Montespan, déchues sitôt qu’il plaisait à leurs royaux amants de les éloigner.

Autre point, les seigneurs exerçaient alors des fonctions publiques (justice, fiscalité, administration) qui leur seront retirés au profit des officiers. Avant ce changement, si le seigneur mourait, sa veuve pouvait prendre en charge l’administration, tandis que les possesseurs d’office n’étaient que des hommes. Les femmes ont donc été de facto exclues de ces fonctions. À cela, ajoutons que le droit civil, notamment matrimonial et successoral, s’était beaucoup dégradé pour elles depuis le 16e siècle, et que l’autorité du mari donnait à ce dernier le droit de gérer la fortune de sa femme et même un droit de correction. Certains avaient aussi recours aux lettres de cachet pour faire emprisonner leurs femmes sans jugement, et de nombreuses maisons d’enfermement pour épouses « récalcitrantes » s’étaient ouvertes sous leurs pieds.

En combattant l’église, en défendant la raison et l’égalité, en dénonçant les tyrannies, les Lumières ont pourtant rechigné à abolir les privilèges masculins. On ne compte aucune contributrice à l’Encyclopédie. Les cafés littéraires leurs étaient fermés et Émilie du Châtelet devait se déguiser en homme pour s’y rendre. Les académies, de même. Les loges maçonniques, également, et tous les lieux de sociabilité des Lumières. Rousseau, le plus misogyne de la bande, usait rageusement sa plume pour affirmer leur infériorité. La femme n’avait pas à être éduquée, écrit-il dans son « Émile » dont la future compagne, Sophie, « est faite pour céder à l’homme et supporter son injustice ». L’éducation des femmes pouvait, selon lui, menacer leur impératif de soumission. Pourtant, beaucoup de ses confrères imputaient cette infériorité à un défaut d’éducation. Voltaire reconnaissait leurs qualités intellectuelles et dénonçait l’autorité masculine conjugale. Diderot considérait que l’infériorité des femmes était un fait de culture et condamnait l’institution du mariage. Montesquieu rejetait clairement l’argument de leur infériorité naturelle et déplorait la tyrannie masculine dans ses Lettres persanes, même si l’on peut dénicher sous sa plume la peur que application pratique de l’égalité fasse perdre aux femmes leur féminité. Ce discours, qui présente les féministes en hommasses qui perdent les vertus de leur sexe en s’engageant pour l’égalité, sera une grande constante de l’antiféminisme.

À la lecture de tous ces philosophes, on voit bien que ces messieurs cernaient à peu près le problème, pensaient en terme de genre, percevaient le poids des coutumes et de l’éducation, sans vouloir rien y changer. Le seul qui appellera franchement à une éducation des filles est D’Alembert. Le seul qui parlera d’égalité des sexes est Condorcet.

Les femmes étaient-elles des révolutionnaires actives ?

Oh que oui ! La révolution française de 1789, celle de juillet 1830, de février 1848, la commune de Paris et de nombreuses autres insurrections verront les femmes participer activement aux combats, comme aux débats… Étranges moments d’entrée, de présence de leurs revendications sur la scène publique, de mise en débat, de mise à l’écart, de sortie puis de réaffirmation des stéréotypes machistes.

Datons les évènements. 1789 signe la fin de l’ancien régime, de la monarchie absolue et de la société d’ordres, un vrai bouleversement ! La France était aussi en guerre quasi continue depuis 1792 jusqu’en 1814 contre presque toutes les monarchies d’Europe coalisées contre elle. La révolution se radicalisera petit à petit en étant d’abord assez libérale, ne donnant pas le suffrage à tout le monde, ne menant pas de politique sociale pour les pauvres, n’abolissant pas l’esclavage et maintenant la monarchie avec des pouvoirs limités au roi, jusqu’en 1792. En 1793, les libéraux seront éliminés du pouvoir, remplacés par les démocrates sociaux, les montagnards, qui imposent le suffrage masculin, l’abolition de l’esclavage et une politique sociale importante fixant un prix maximum sur tous les produits de première nécessité. En 1794, ce processus de radicalisation s’arrête et mets fin au suffrage masculin et à la politique sociale. Plus tard, en 1799, le coup d’état de Napoléon instaurera un nouveau type de régime monarchique et une société hiérarchisée.

Cette révolution a été précédée par la convocation, par Louis XVI, des États généraux car les caisses de l’État étaient vides. Le roi voulait imposer aux ordres privilégiés une réforme fiscale les obligeant à renoncer à leurs privilèges et à payer l’impôt. Pour ce faire, l’assemblée consultative des représentants des trois ordres du royaume avait recours à un processus électif pour désigner les représentants, et à un processus de rédaction, les cahiers de doléances présentés au roi pour lui faire connaître les revendications de ses sujets. Ce processus a massivement mobilisé et politisé la population. Dans la noblesse, les veuves pouvaient y participer. Dans le clergé, les couvents de femmes aussi. Dans le Tiers état, dans les villes, le vote et la rédaction se faisaient par corporations de métiers, notamment des corporations très féminisées, celle des chapelières ou celle des couturières. De nombreuses femmes rédigeront aussi des brochures spécifiques, comme la pétition des femmes du Tiers État au roi (1er janvier 1789) ou le Cahier de doléances et revendications des femmes. Même si la très grande majorité des cahiers, rédigés par des hommes, n’abordaient jamais la condition féminine, on pouvait lire, ici ou là, des doléances contre l’ignorance dans laquelle les femmes étaient maintenues, la prostitution dénoncée comme conséquence de la misère ou la mortalité des femmes en couche. D’autres revendications étaient plus prosaïques. Le cahier des femmes de la Halles demandait que le vin ne soit pas taxé à Paris. D’autres exprimaient des revendications féministes, terme anachronique évidemment, pour la fin de la galanterie, le divorce ou les droits politiques. Anecdote cocasse, quelques hommes sournois feront circuler de faux cahiers de femmes pour les ridiculiser et dévaloriser leur parole. Le plus connu est la Requête des dames à l’assemblée nationale, réclamant l’égalité totale, la féminisation de la grammaire et le partage de la culotte… Rien d’excessif dans l’absolu, mais combien outrancier à l’époque.

Femmes de la Halles

On retrouvera aussi de façon assidue des femmes à l’assemblée dont elles étaient exclues comme députées mais où elles pouvaient venir en spectatrices, les tricoteuses. De ces tribunes, on les voyait intervenir sans complexes, applaudir, huer et interpeller les députés.

Du fait de leur exclusion des clubs masculins, certaines créeront des clubs féminins. Entre 1789 et 1793, on en compte 56 en France. La société patriotique et de bienfaisance des amies de la vérité, lancée en 1791 par Etta Palm d’Alders, lutte pour le droit au divorce et pour l’éducation des filles. La Société des Citoyennes Républicaines Révolutionnaires, créée par les radicales Claire Lacombe et Pauline Léon en 1792, prête serment de vivre pour la révolution ou de mourir pour elle. Madame de Condorcet et Madame Roland, quant à elles, tenaient des salons où avaient lieu des échanges politiques mixtes. Leurs textes étaient imprimés, diffusés… et lus !

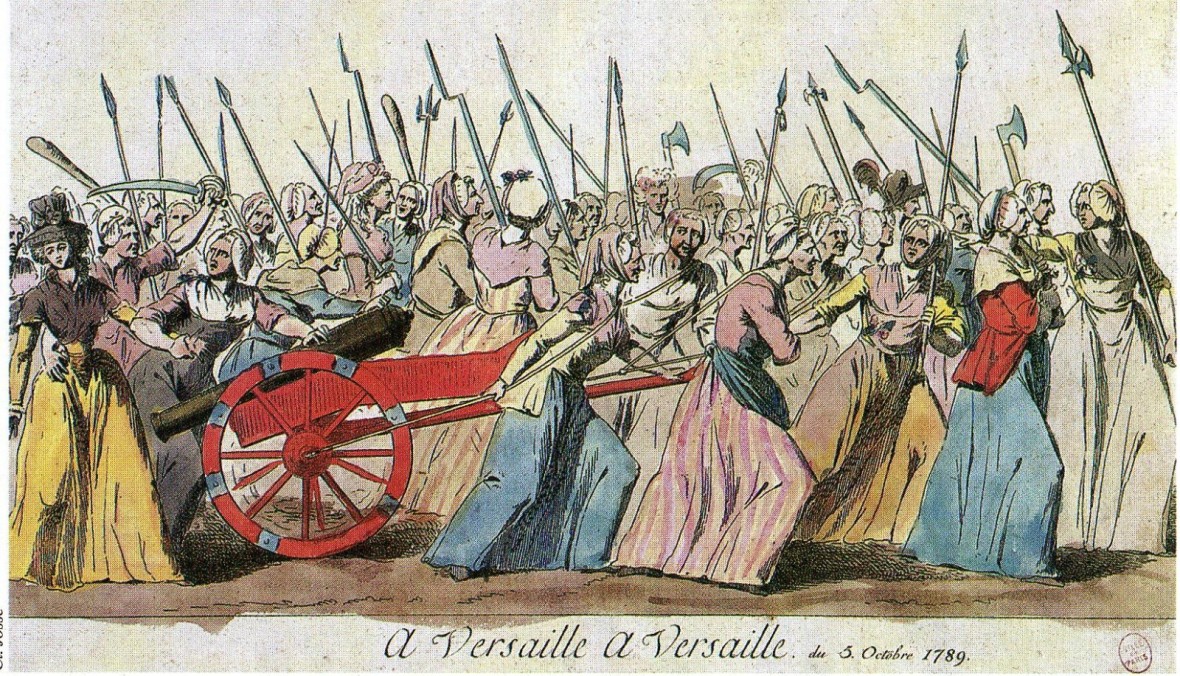

Les femmes seront non seulement présentes mais surtout à l’initiative du mouvement des 5 et 6 octobre 1789, « la marche des femmes » contre le manque et la cherté du pain. « Les hommes ont pris la bastille, les femmes ont pris le roi » dira Michelet. Un roi qui venait de refuser de signer les décrets d’application de la déclaration des Droits de l’Homme, tandis qu’à Versailles, disait-on, des régiments étrangers festoyaient en foulant aux pieds la cocarde tricolore en présence roi et de la reine. Scandale !

Des femmes s’assembleront alors devant l’hôtel de ville de Paris et proposeront d’aller à Versailles. Une première délégation partira vers 10h, 6000 autres les suivront, et d’autres encore rejoindront le cortège sur le chemin, sous une pluie battante. Ce n’est que vers 16h que La Fayette partira à Versailles à son tour à la tête de 15 000 soldats citoyens et révolutionnaires… pour encadrer ces dames. Les premiers groupes de femmes s’installeront place d’arme, certaines entreront dans le château, dans l’assemblée, s’y promèneront, s’y installeront. Finalement, c’est un homme (!!) qui est envoyé porter les doléances au roi, qui signera un décret pour faire envoyer du pain à Paris, puis les décrets d’application de la Déclaration des Droits de l’Homme. Au petit matin, alors que des révolutionnaires tueront quelques gardes royaux, les femmes, depuis la cour, exigeront de voir le roi au balcon en hurlant « À Paris ! ». À 13h, ce 6 octobre, un long cortège s’ébrouera vers la capitale ramenant femmes, famille royale en carrosse… et des chariots débordant de pains !

Cette présence particulière des femmes, les 5 et 6 octobre, s’explique par la nature des émeutes frumentaires liées aux aléas climatiques ou à des pratiques spéculatives de la part de ceux qui possédaient le grain pour faire monter les prix. Or la nourriture était alors, déjà, une affaire de femmes et notamment celles de la Halles, particulièrement concernées du fait de leur prérogatives.

Les femmes seront aussi présentes dans les autres journées révolutionnaires, par exemple sur le champs de mars le 17 juillet 1791. Elles y sont souvent décrites comme excitant les hommes à la violence et à la surenchère dans l’action punitive, ce qui leur vaut le nom de « boutefeux ». Dans les combats menés par les hommes, elles préparent les fusils et beaucoup combattent en habit masculin. Le révolutionnaire type était alors un homme de 30 à 40 ans, et la révolutionnaire type une femme de moins de 25 ans ou de plus de 45 ans, tandis que les mères ne pouvaient s’investir de la même façon ou au même moment que les hommes. Des données sociologiques que l’on retrouve encore, fait intéressant, dans les partis politiques, par exemple.

Enfin, citons les contre-révolutionnaires, ces femmes de la noblesse qui défendaient l’ancien régime, d’autant que leurs hommes émigraient souvent et qu’elles devaient rester en France pour tenir la propriété. La diabolisation de l’église les poussait également à haïr la Révolution, puisqu’elles étaient en général beaucoup plus croyantes que les hommes du fait de leur éducation.

Quelle participation active ! Ont-elles été récompensées ?

Le bilan est contrasté. La révolution donnera aux femmes l’égalité civile et l’égalité dans le couple, mais pas l’égalité politique. Les révolutionnaires leur reconnaitront la personnalité civile que leur déniait l’Ancien régime où elles étaient juridiquement mineures, et en feront des sujets de droit et des individus libres, ce qui aura des traductions juridiques immédiates. Elles auront une « capacité juridique », pourront conclure un contrat, ester en justice, effectuer n’importe quel acte sans l’accord de leur père ou de leur mari, gérer leur fortune et être égales dans le couple, notamment face au divorce avec la Loi du 20 septembre 1792 qui est, de ce point de vue, profondément égalitaire. Avant la révolution, le mariage était indissoluble selon le dogme catholique et était souvent arrangé par les familles pour des considérations économiques voire diplomatiques. La révolution changera profondément cette législation en en faisant un acte civil qui devait avoir lieu à la mairie pour être légal.

Les contre-révolutionnaires en profiteront pour les présenter comme des ennemis du mariage et de la famille, alors que les révolutionnaires, au contraire, valorisaient l’amour et le bonheur conjugal. La loi de 1792 reconnait le divorce par consentement mutuel ou pour incompatibilité d’humeur plaidée unilatéralement. La notion de faute est prise en compte pour sévices graves, dérèglement des mœurs, mais pas pour adultère. Il suffisait d’une procédure civile, gratuite, devant un « tribunal de famille » en présence de la famille et d’un officier civil qui essayait en général de rabibocher les tourtereaux, pour se démarier. La dot est abolie. Le comité d’instruction public reconnaît que les filles, comme les garçons, devaient recevoir une instruction élémentaire… même si cela ne sera jamais concrétisé. En 1793, une loi reconnaît l’égalité dans les successions. Les enfants nés hors mariage sont également reconnus et pouvaient avoir droit à l’héritage, dans une moindre proportion. Enfin, liberté d’opinion, d’expression, de publication, d’association et de pétition leur sont octroyées.

En revanche, la question du vote des femmes sera immédiatement tranchée par le refus. Tenues à distance des structures et des lieux de pouvoir qu’étaient les assemblées révolutionnaires, nationales ou locales, elles ne pouvaient pas non plus choisir, par l’élection, les hommes qui y étaient admis. Même le suffrage censitaire, par lequel votent ceux qui payent un certain niveau d’impôt, les écartera d’office. 40 % des hommes en âge de voter en seront privés, et 100% femmes. Pourtant, lors de la fête de la fédération de juillet 1790, des députations venues de toute la France ont défilé pour célébrer la concorde révolutionnaire, et les femmes participaient aux travaux de terrassement, marchaient habillées en amazones et prêtaient serment, parfois même sur les autels de la patrie…

En 1792, la révolution devient plus démocratique et reconnaît le suffrage… masculin. Un seul député s’opposera à cette exclusion des femmes, Guyomar. Pour les autres révolutionnaires, la citoyenne avait des droits « naturels », pas de droit politique. Elle était l’épouse du citoyen et chargée de l’éducation des citoyens en devenir. Petite entorse à la règle, elles voteront dans les assemblées primaires pour le référendum de la constitution de l’an I, souvent après les hommes.

Privées des urnes, les femmes l’étaient aussi des fusils ! Seuls les hommes pouvaient entrer dans l’armée ou dans la garde nationale. En 1793, la présence de femmes aux armées sera même prohibée, sauf pour les blanchisseuses et les vivandières.

… Pourquoi tant de haine ?

On retrouve, hélas, tous les préjugés hérités de l’ancien régime. La nature de la femme la pousserait à l’émotion. Elle ne saurait juger. D’autres défendent la théorie des sphères séparées, l’idée que la femme relève de la sphère privée, que sa fonction sociale est de s’occuper du foyer, de l’éducation, et que l’homme relève de la sphère publique. Pour Sieyès, le premier à théoriser la différence passif/actif, les femmes ne sont citoyennes passives que dans l’état actuel des choses, du fait de l’instruction et non de la nature, et envisage qu’elles puissent voter si leur éducation progressait.

On retrouvera, beaucoup plus tard, les mêmes stratégies pour discréditer la revendication des femmes à voter contre les suffragettes

En revanche, si l’on consulte les pétitions et les brochures des femmes, ces dernières protestaient surtout contre le refus qui leur était fait de porter des armes. Elles étaient alors appelées et encouragées à donner leur bijoux à la patrie, mais les portes de l’armée leur restaient fermées. L’une des protestations les plus connues est la pétition des femmes déposée par la Société des Citoyennes Républicaines Révolutionnaires et par Pauline Léon le 6 mars 1792, réclamant le droit de s’organiser en garde nationale et d’être armées. Théroigne de Méricourt, qui s’habillait en amazone, pistolet sur les hanches, demandera qu’on ouvre une liste d’amazones pour montrer aux hommes qu’elles ne leur étaient pas inférieures en courage.

L’autre texte, très connu, est celui d’Olympe de Gouge qui féminisera la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, rebaptisée déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. « La Loi doit être l’expression de la volonté générale ; toutes les Citoyennes et Citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants, à sa formation » pouvait-on lire. Le plus célèbre passage est « la femme a le droit de monter sur l ’échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune ». Seul Condorcet les soutiendra.

Hélas, dès 1793, la révolution se fera, on peut le dire, contre les femmes. La sans-culotterie était alors mixte. Sans culotte est le surnom des militants les plus radicaux qui étaient pour la république à partir de 1791, pour des mesures sociales, pour la démocratie, considérant que l’insurrection était un droit, que ce qu’on ne pouvait obtenir légalement devait être arraché par les armes et que la violence était un mode d’action politique légitime.

Lors de la prise des Tuileries, certaines femmes combattront, dont trois recevront une couronne civique pour leur action, Théroigne de Méricourt, Claire Lacombe et Louise-Reine Audu. À partir du printemps 1793, elles mèneront la « guerre des cocardes » du fait que la Convention (l’assemblée) avait décrété l’obligation de son port, mais attendra le mois de septembre pour l’imposer aux femmes, comme le réclamaient ces dames sans culotte. Circulera alors une rumeur selon laquelle elles exigeraient bientôt le port des armes. Le député Amar déposera aussitôt un projet de décret interdisant aux femmes le droit de s’associer en société féminine dans une assemblée. S’exprimeront ensuite de fortes réticences à accepter que les femmes aient la moindre place en politique avec des arguments naturalistes, la fameuse théorie de la séparation des sphères, et tous les députés voteront l’interdiction des clubs et société de femmes… sauf un, Charlier.

Dans les journaux, les propos misogynes vont bon train. Les femmes politiques sont peintes sous les traits de viragos, de femmes-hommes, d’hystériques, de mauvaises mœurs, parfois de prostituées. « Depuis quand est-il permis aux femmes d’abjurer leur sexe, de se faire hommes ? Depuis quand est-il d’usage de voir les femmes abandonner les soins pieux de leur ménage, le berceau de leurs enfants pour venir sur la place publique, dans la tribune, à la barre du Sénat, remplir des devoirs que la nature a départis à l’homme seul » s’exclamera Chaumette à la Commune de Paris, en novembre 1793.

Privées de club, les femmes ne désarment pas et s’avèrent très actives lors des journées insurrectionnelles de l’an III, soulèvement du peuple contre l’assemblée qui était revenue à des mesures libérales, supprimant la constitution montagnarde démocratique et mettant fin à la politique sociale. En avril et en mai 1795, ce sont elles qui sortiront dans la rue, battant le tambour dans la ville, se moquant des forces de l’ordre, entrant dans les boutiques, dans les cafés et dans les maisons pour appeler à la révolte. En représailles, l’assemblée décrétera que les femmes n’avaient plus le droit d’assister aux séances de l’assemblée et fera chasser les tricoteuses à coup de fouet. Quelques jours après, un décret tombera, leur interdisant d’assister à toute assemblée, et même de s’assembler à plus de cinq dans la rue.

Quelle était alors la situation politique ?

Les jacobins étaient arrivés au pouvoir depuis 1792. C’était les républicains les plus radicaux au début de la révolution, mais ils étaient divisés en deux camps, ceux attachés au libéralisme économique (girondins) et ceux plus sensibles aux revendications populaires (montagnards). Cette division conduira, sous la pression d’une insurrection en juin 1793, à guillotiner les girondins. Les « féministes » qui leurs étaient proches, comme Olympe de Gouge et Manon Roland, le paieront de leur vie. Les femmes, plus globalement, seront renvoyées à leur infériorité par toutes les forces politiques, les montagnards qui leur retireront le droit d’association en 1793, et les libéraux qui les excluront des assemblées une fois revenus au pouvoir après la chute de Robespierre. Quant à ce qui restait de la gauche néo jacobine, derrière la figure de Babeuf, il n’y en avait pas un pour rattraper l’autre. Sylvain Maréchal, disciple de Rousseau, rédacteur avec Babeuf du manifeste des égaux, écrira un Projet de loi portant défense d’apprendre à lire aux femmes. Tous sont convaincus que la hiérarchie entre les sexes est naturelle et nécessaire au respect de l’ordre social et politique.

Dès lors fleuriront des images extrêmement dégradantes de la femme en révolution, déguenillée, ivre, de mauvaise vie, assoiffée de sang, harpie cruelle dévorée par des furies utérines, mauvaise mère, mauvaise épouse, mauvaise femme. Dès 1795, on parlera des tricoteuses non plus comme des femmes qui assistaient aux séances parlementaires, mais des femmes qui tricotent froidement au premier rang du spectacle de la guillotine. De même, Marie Antoinette sera largement présentée, non pas seulement comme traitresse à la Nation, mais comme mauvaise mère, femme infidèle, débauchée et mauvaise conseillère qui corrompt le corps politique. Les seules images positives de la femme sont des allégories, de la liberté, de la raison ou de la république.

La révolution a pourtant été un moment crucial de remise en cause des rapports entre les sexes et de la place des femmes dans la société, la première fois qu’on avait mis la question à l’ordre du jour du débat national. Quel gâchis !

Que se passera-t-il pour elles après la révolution ?

Le coup d’état de Napoléon Bonaparte mettra fin à la révolution. S’agissant des femmes, c’est un enterrement de première classe ! Certes, les révolutionnaires avaient engagé la marche arrière en les privant de droits politiques, droit d’association, droit de réunion, droit d’assister aux séances de l’assemblée, mais elles avaient au moins gardé leur capacité civile, l’égalité dans le mariage et dans les successions. Avec le Code civil Napoléonien, la situation des françaises deviendra l’une des pires d’Europe, bien pire que celle des anglaises, des allemandes, des suédoises ou des américaines.

Le nouveau code civil napoléonien instaure une totale subordination de la femme. Le mariage consacre cette inégalité dans l’article 213 du code civil qui devait être lu lors de la cérémonie du mariage, « Le mari doit protection à sa femme et la femme doit obéissance à son mari ». Le mari devient « juge souverain et absolu de l’honneur de la famille », à quoi Napoléon ajoutera « qu’il importe dans un siècle où les femmes oublient le sentiment de leur infériorité de leur rappeler avec franchise la soumission qu’elles doivent à l’homme qui va devenir l’arbitre de leur destinée. » La femme peut se marier à partir de 15 ans, l’homme à partir de 18 ans, alors qu’ils pouvaient l’être tous deux à partir de 21 ans pendant la révolution. À son mariage, la femme perd son nom de jeune fille et sa nationalité. Elle ne choisit pas non plus le domicile conjugal et, si elle le quitte, peut y être ramenée par la force publique. On considère également que « le magistrat domestique (le père) doit pouvoir avec modération joindre la force à l’autorité pour se faire respecter. » La femme ne peut refuser un acte sexuel à son mari sauf s’il est contre nature (non procréatif).

Le code civil établit aussi l’incapacité civile de la femme mariée. Elle ne peut disposer de ses biens et a besoin, pour ouvrir un compte ou pour travailler, de l’autorisation écrite de son mari, auquel son salaire est versé. Il lui faut une autorisation pour s’inscrire à la faculté, passer un examen, faire établir un passeport, passer le permis de conduire et même pour se faire soigner. Dans la société bourgeoise du 19e siècle, la dot est uniquement le fait de la jeune fille et devient un moyen d’acquisition de capital pour les hommes, que certains séducteurs utilisent dans des stratégies d’ascension sociale. La femme adultère est passible d’une peine de trois mois à deux ans de prison, et il n’est pas rare qu’elle subisse la peine maximale, tandis que l’homme adultère n’est pas reconnu comme criminel sauf s’il entretient sa concubine au domicile conjugal, et ne risque que des amendes. Cette pénalisation est alors une exception française, puisque l’adultère était dépénalisé dans les états anglo-saxons, germaniques et scandinaves au début du 19e siècle.

Les enfants adultérins n’ont plus droit à l’héritage. Le « crime passionnel » commis par le mari contre la femme adultère et son amant est considéré comme excusable, dixit « l’article rouge » du code, le 324. Le meurtrier « plus malheureux que coupable » ne peut être puni que d’un « léger châtiment », alors qu’en Italie, en Espagne et au Portugal, cette excuse profite aussi à la femme. Le mari dispose d’un droit de regard sur les fréquentations de sa femme, ses sorties, sa correspondance qu’il a le droit de lire. La femme n’a pas d’autorité sur ses enfants, tandis que le père a le droit de les faire enfermer de façon totalement arbitraire. La mère est dépossédée du droit de regard sur les décisions éducatives concernant le fils ou s’agissant des alliances matrimoniales. Même veuve, elle est flanquée d’un conseil de famille qui surveille sa tutelle, ses finances et veille sur son remariage. Les filles-mères et les maitresses perdent tout ce qu’elles avaient gagné sous la révolution. La recherche en paternité est interdite et le restera jusqu’à 1912. Les filles séduites, abandonnées ou violées n’ont plus aucun recours. Le divorce pour incompatibilité d’humeur est supprimé et le consentement mutuel subordonné à une foule de prescriptions (après deux ans de mariage au moins, pas après 20 ans de mariage, avant que la femme ait 45 ans). Si l’homme peut évoquer l’adultère de sa femme pour obtenir le divorce, la femme ne peut le faire s’agissant du mari. Enfin, le divorce exige une procédure contraignante et coûteuse qui fait l’objet d’un procès.

Quelle horreur #VDM ! Le célibat ou le veuvage étaient-ils plus enviables ?

Si le défunt a flanqué sa veuve d’un conseil de famille, elle est coincée. Il y avait aussi des cas d’héritiers cupides, car les enfants pouvaient mettre leur mère sur le carreau selon le nouveau code civil. Les femmes célibataires, quant à elles, pouvaient difficilement vivre seules, d’abord parce qu’il fallait en avoir les moyens, et puis parce que c’était très mal vu. Souvent, celles qu’on appelait les vieilles filles se réfugiaient chez une sœur mariée et devenaient la tante à tout faire, à peine tolérée, soupçonnée de vices ou de traits caractériels. On affirmait alors que le célibat conduisait à la folie. Dans l’imaginaire collectif, les vieilles filles étaient soit désexualisées (vierges) soit hyper-sexualisées (putes).

Beaucoup de célibataires et de veuves l’étaient d’ailleurs contre leur gré. Les guerres napoléoniennes provoquaient d’énormes pertes démographiques, d’où une grande supériorité numérique des femmes. Les progrès de la médecine et de l’obstétrique leur permettaient (enfin) de vivre plus longtemps. Sans hommes, elles devaient travailler, d’autres devenaient religieuses à une époque qui produisait beaucoup de bonnes sœurs, souvent infirmières ou enseignantes. Les patrons préféraient aussi qu’une travailleuse ne soit pas mariée et qu’elle reste entièrement dévouée à sa tâche. De même pour les domestiques, logées chez leurs maîtres, ou pour les institutrices, une vocation quasi sacerdotale. À la Fin du 19e siècle, 62 % des institutrices sont célibataires, 70 % des professeures de lycées le sont aussi.

Disons aussi deux mots de la prostitution qui était, au 19e siècle considérée comme indispensable aux hommes, tolérée et contrôlée pour la contenir dans un milieu clos afin d’en préserver les jeunes filles et les femmes « honnêtes ». Les prostituées travaillaient alors en individuelle à la carte ou dans des maisons closes, sous la surveillance de l’administration et de la police. Rien n’était fait pour empêcher les hommes d’aller les voir, tandis qu’elles étaient victimes d’une surveillance humiliante, tatillonne, violente symboliquement au niveau de l’opprobre et parfois aussi physiquement. Pourtant, ce sont bien les hommes qui, en ayant recours à la prostitution, entretiennent la pérennité de ce système, mais ce sont uniquement les femmes qui en payaient les conséquences. Aucune loi ne visait ni les maquereaux, ni les clients. Seul délit reconnu : forcer une mineure à la prostitution.

Les discours dominants applaudissaient globalement l’infériorité de la femme, qui était à la fois légalisée et pensée. De nombreuses publications développaient la théorie des sphères séparées, une véritable offensive idéologique et une anthologie de textes misogynes contaminant les chansons, le vaudeville, la science et les médecins, revitalisant aussi les préceptes catholiques. En 1823, Julien Virey publie un livre De la femme sous ses rapports physiologiques, moraux et littéraires, montrant une créature que la culture détériore, tandis qu’elle bonifie l’homme.

Dans L’histoire naturelle de la femme en trois volumes de Moreau de la Sarthe, celle-ci est comparée à un mammifère voué à la maternité et éternellement malade. On s’acharne à démontrer scientifiquement que la femme non mariée est menacée par le vice et portée à l’érotomanie. Présentée en état de faiblesse physique et nerveuse, elle serait par nature crédule, versatile et frivole. Une nouvelle corporation de médecins, les aliénistes, distingueront folie masculine et folie féminine : Selon eux, l’homme devient fou pour des raisons conjoncturelles, s’il a trop mangé, trop bu, s’il a des déboires professionnels ou amoureux, tandis que la femme est folle… par nature, à cause de sa matrice, quand elle a ses règles, qu’elle est enceinte, qu’elle est ménopausée ou que son utérus devient baladeur et lui monte (littéralement) au cerveau. Le mot hystérique vient d’ailleurs du mot utérus.

On arrive même à écrire que les facteurs aggravant le risque d’hystérie féminine sont la lecture, le travail intellectuel… et la vie politique ! Charcot, spécialiste de l’hystérie, fait faire sous hypnose des crises à ses patientes dans des amphithéâtre bondés ou l’on prend des photos d’elles, pour théâtraliser leur irrationalité. On les soigne par électrothérapie (électrode dans le vagin) ou par des ceintures de compression ovarienne. Pour se débarrasser des épouses ou des filles encombrantes, le recours à l’enfermement en asile devient presque banal grâce à une loi de 1838 qui en facilite les procédures. Ces enfermements de femmes progresseront de façon spectaculaire, doublant entre 1850 et 1871 ! Citons les cas célèbres d’Adèle Hugo, fille de Victor, amoureuse passionnée enfermée avec le soutien de toute la famille, mère exceptée, pour éviter que ces excentricité ne portent ombrage au grand homme. Il en sera de même pour Camille Claudel.

À contrario, nous verrons se renforcer la valorisation de l’image de la mère de famille et de la bonne épouse dévouée à ses enfants, position partagée par toutes les familles politiques, dans les milieux bourgeois comme dans les milieux ouvriers, dans les discours syndicaux et socialistes autant que dans ceux d’une droite conservatrice et catholique. « La femme mariée est un esclave qu’il faut savoir mettre sur un trône » dira Balzac.

Il faudra attendre 1907 pour que les femmes obtiennent le droit de disposer de leur salaire ; 1938 pour retrouver leur capacité civile et pour que le mari n’ai plus le droit de lire la correspondance de sa femme ; 1944 pour le droit de vote et d’éligibilité (enfin !) ; les années 1970 pour le droit de choisir leur domicile ; et 1975 pour que soit supprimé le fameux article rouge du code pénal !